外国记者与中国抗战

埃德加·斯诺的《红星照耀中国》让世界第一次认识了怀抱崇高理想的中国共产党人,“给了世界第一双了解中国革命的眼睛”。继斯诺之后,一大批外国记者深入走进红色根据地,深入中国抗日前线,用笔和镜头记录中国抗战的辉煌历程。他们和他们的报道已成为值得永远铭记的真实历史的一部分。

抗战时期,不少外国记者满怀对正义和真理的渴求赶赴战火纷飞的中国,亲历、记录中国人民艰苦奋战的峥嵘岁月。他们成为中国人民的好朋友,中国也成为他们永远的家。

冈瑟·斯坦因

冈瑟·斯坦因:和毛泽东畅谈30小时

抗战后期,中外记者参观团到延安采访、考察,受到热情接待。毛泽东的幽默随和、远见卓识以及巨大的人格魅力,征服了这些政治倾向迥然不同的外国人……在这些记者中,最先和毛泽东有深入沟通的,就是英国记者冈瑟·斯坦因。

1944年,斯坦因在延安住了5个月。斯坦因在《红色中国的挑战》中,详细记录了他对毛泽东的单独采访。这次谈话发生在下午3点,一直持续到第二天的凌晨3点。他们聊到了共产主义、打败日本帝国主义、工业是新民主主义的经济基础等。斯坦因描述到,毛泽东不时地在窑洞里来回踱步,然后在他面前站定并注视着他。毛泽东一直谈到吃晚饭时才停下来。他们走出窑洞在一棵老苹果树下共进晚餐。毛泽东仍然不停地抽烟,斯坦因则继续在纸上记录有关中国共产党以及它在第二次世界大战中期的一些目标。

晚餐后他们回到窑洞,一边喝酒一边继续交谈。斯坦因几次站起来想离开,毛泽东仍然挽留他,希望多谈谈。毛泽东同这位敏锐但毫无名气的新闻记者一谈就是12个小时。斯坦因回忆说:“直到凌晨3点,当我最终站起来离开的时候,我感到意识不清、四肢发麻、眼睛发胀。而毛泽东还像下午时那样精力充沛,讲话有条有理。”

斯坦因对毛泽东的几次单独采访,总共长达30个小时。1944年10月,他离开延安后,发表《8600万人民随着他的道路前进》等文章,并于1946年在英美出版《红色中国的挑战》一书,引起人们的关注。这些客观、真实、详细的报道,增进了外界对中国共产党和中国革命的了解和同情,使外界看到了新民主主义政权的未来前景。

在斯坦因的笔下,“我完全自由地去做调查,想去哪里就去哪里,想和谁谈话,就和谁谈话。没有不准问的问题,也没有被拒绝的答复。延安的政治场面朴素、安静、简单,就像它所处的位置一样。共产党中央是一个安静而繁忙的地方,在这里,几百个工作人员把工作和生活完全融合在一起,这是一种踏实的、自发的热情。有一种开路先锋的豪情。”

沃尔特·博斯哈德

沃尔特·博斯哈德:拍摄延安第一部纪录片

瑞士记者沃尔特·博斯哈德,现代新闻摄影的先驱,曾深入中国共产党领导的抗日根据地,亲自采访过毛泽东、周恩来、朱德等人,用镜头真实地记录下了那段激情燃烧的岁月中许多鲜为人知的感人故事。

相比于斯诺、史沫特莱、斯特朗等外国记者,沃尔特·博斯哈德这个名字对中国人来说也许有点陌生,但他同样有着传奇的一生。

1932年,博斯哈德前往新加坡、泰国、菲律宾和日本采访。1933年,他记录下了日军铁蹄下的东北。1934年3月,他亲眼目睹了伪满洲国皇帝溥仪的复辟。

1938年,博斯哈德希望前往延安进行采访。在汉口停留期间,他遇见了史沫特莱。据说当时外国记者若要得到一份可以采访中国共产党的举荐函,最好的方法就是去找史沫特莱。经过一番努力,博斯哈德最终在武汉的中共办事处找到了周恩来先生。一番交谈之后,周恩来为他签发了一张前往延安的通行证。

行程中的艰辛超越了常人想象。人民对共产党的热情给博斯哈德留下了深刻的印象。他们一行人曾在某个村镇的一间农舍中过夜,主人把最好的房间腾出来让给他们,“这是一个小房间,一张鲜红的纸把嵌在墙里的香台贴了起来,墙上漂亮的毛笔字宣告着旧世界神灵的终结:‘我们相信红军!’”

博斯哈德是第一位访问延安并见到毛泽东本人的欧洲记者。从西安前往延安途中以及到达延安后,他用16毫米摄影机拍摄下总时长为21分49秒的名为《通往延安之旅》的黑白无声纪录片,记录所见所闻。其中,既有毛主席走出窑洞的画面,也有抗大女生歌唱祖国、士兵操练等各种场景,还反映了从西安前往延安的艰苦路程。这段纪录片也是外国记者在延安拍摄的第一部影像片,现保存于瑞士苏黎世联邦理工学院现代历史档案馆。

通过对毛泽东长达3小时的访谈,博斯哈德记录和见证了毛泽东预测日军侵华必败、怒斥法西斯破坏世界和平、强调重建中国的核心是团结以及坚信中国共产党的未来等重要思想。

离开中国战场的博斯哈德并没有停下脚步。1942-1945年,他以记者的身份出席旧金山会议并见证了联合国的成立。1949-1953年在中东担任记者。1975年在西班牙逝世。

埃文斯·福代斯·卡尔逊

埃文斯·福代斯·卡尔逊:欣赏游击战的美国军官

埃文斯·福代斯·卡尔逊称得上是一位独特的“记者”,因为除了记者身份之外,卡尔逊还是美国海军陆战队的一位军官。卡尔逊曾经3次来华。1927年2月,卡尔逊第一次来到中国,担任驻上海的美海军陆战队第四团情报官员,并应约为在上海的《密勒氏评论报》撰写有关中国及远东局势的评论。这家报社的工作人员中,还有埃德加·斯诺。从斯诺口中,卡尔逊第一次得知,在中国内地有一支“红军”。

1933年卡尔逊第二次来到中国,在北平美国公使馆卫队中从事情报工作。到1937年春,卡尔逊第三次被派往中国时,日本侵略军正在进攻上海,卡尔逊刚开始只是默默地观察中国战场的情况。但渐渐地,他的心态发生了变化。他从几个童子军口中学会了《义勇军进行曲》。当唱到“把我们的血肉筑成我们新的长城”时,他感到自己全身的血液都沸腾了。

卡尔逊对中国抗战的考察总共历时约8个月,行程4000公里,足迹遍及延安和北方所有抗日根据地。他会见了国共两党领导人和几十名高级将领,经历了许多场战斗,了解了正面战场和敌后战场。他从游击战争的发展看到了日本必败、中国必胜的前景,从中国共产党、八路军的身上看到了中国的希望。斯诺这样评价道:“1938年,除史迪威外,埃文斯·福代斯·卡尔逊是我所知道的唯一认识到日本人战线后方游击队这种惊人发展的重要意义的美国军官。”

1940年,卡尔逊在美国出版《中国的双星》一书,真实地记录了他在中国各游击区考察到的中国共产党领导八路军与日军作战的情况,他为该书所定的副标题是:“一个曾和中国人民一起生活和活动的美国海军陆战队军官目睹的中国人民为生存而英勇斗争的内幕。”同年,他又出版了《中国陆军》一书。抗日战争时期,在国统区,人们对中国共产党、八路军和新四军还不甚了解,海外人士尤感生疏,这两本书的出版,在全世界,特别是抗日战争时期的国统区,引起了巨大震动,产生了重大的历史影响。

卡尔逊的老朋友爱泼斯坦说:“卡尔逊在八路军的战斗前线待了好几个星期。游击队的士气和战术给了他深刻印象,他后来运用所学到的这一切,在美国袭击被日本占领的太平洋岛屿的战斗中,成为著名的突击队领导人和战斗英雄。他的思想受到了中国战士和他所钦佩的朋友史沫特莱的影响,在政治上也有了进步,战后成为反对美国插手中国内战的一个重要而有力的人物。”

1947年,卡尔逊在美国逝世,享年51岁。临终前,卡尔逊收到毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀代表中国人民联名发来的一封感谢信,感谢他为中国民主而进行的不屈不挠的努力。虽然未能亲眼看到中国人民解放战争的胜利,但卡尔逊坚持真理和正义,最早理解、同情和支持中国人民革命事业的可贵情怀和精神,永远感动着中国人民。

汉斯·希伯

汉斯·希伯:血染沂蒙长眠中国大地

在鲜花簇拥的华东革命烈士陵园里,有一尊高大的汉白玉雕像格外引人注目。这就是在世界反法西斯战争中,唯一牺牲在中国战场的远东太平洋记者汉斯·希伯。

1925年,希伯第一次来到中国上海,同年在北伐军总政治部编译处做编译工作。1927年“四·一二”政变后,无法认同国民党观点的汉斯·希伯愤然返回欧洲。他根据自己的经历和中国的实际情况,写出了《从广州到上海:1925年—1927年》一书,于1928年2月在柏林出版。

1932年秋,希伯再度来华,与当时在上海的一些国际友人,如史沫特莱、马海德、路易·艾黎等人组织了马克思主义学习小组,共同研究中国的形势。此后5年间,他以笔名“亚细亚人”在美国《太平洋事务》《亚细亚杂志》和德国《世界舞台》等报刊上,发表了大量关于中国和远东问题的文章,成为世界著名的反法西斯政论家。

“七七”事变后,希伯先后多次奔赴中国的抗日前线。因获知八路军、新四军英勇抗战消息往往被国民党官方通讯社封锁,希伯下定决心到共产党领导的抗日前线去,全面真实地报道那里的抗日真况。1938年春,希伯穿越敌人的封锁线,踏上了延安这块圣地。在延安,毛泽东会见了他,并向他介绍了中国共产党抗日斗争的情况。

1939年初,大约二、三月间,希伯以美国太平洋学会《太平洋事务》月刊记者的身份,与史沫特莱、美国记者杰克·贝尔登等从上海出发,到皖南泾县云岭新四军军部进行采访。他在这里见到了周恩来和新四军的许多领导人。

1941年1月,国民党发动了皖南事变。希伯先后在《美亚评论》上发表《叶挺将军传》《中国的内部磨擦有利于日本》等文,揭露国民党反动派袭击新四军破坏抗日民族统一战线的罪行。1941年5月,当希伯得知新四军新的军部在苏北盐城重建时,便与夫人秋迪化装成医生和护士,由上海乘船来到新四军苏北抗日根据地。

为打破日伪的新闻封锁,希伯又前往山东采访报道。1941年9月12日,希伯在沿途八路军、新四军和老百姓的掩护下,顺利到达山东抗日根据地。当时山东抗日根据地的机关报《大众日报》为希伯的到来刊登消息说 :“在抗战中,外国记者到鲁南,还是以希伯先生为第一。”

在日本侵略者于11月初展开大扫荡前,他写了《八路军在山东》和《为收复山东而斗争》两组长稿。作为踏入山东敌后抗日根据地的第一位西方记者,希伯以其卓越的政治敏感和生动的文笔,描述了八路军的抗日活动。他的一系列文章在外国报刊发表后,引起了外国读者对敌后抗日军民的极大关注。为了保证国际友人的安全,山东分局决定让前来探望丈夫的秋迪女士提前回上海,并劝说希伯也一起回去。希伯笑着晃了晃自己手中的笔,又自豪地拍了拍腰间的手枪说:“不,我的任务就是抗击侵略者,我要一手拿笔,一手拿枪!”

随后,发生了鲁中南地区抗战史上最悲壮的大青山战役。希伯不幸身受重伤,最后献出宝贵的生命,年仅44岁。山东军民以隆重的葬礼将希伯的遗体安葬在他牺牲的地方。1942年,山东军民为了纪念希伯烈士,为希伯建立了一座白色圆锥形纪念碑,碑上刻着罗荣桓所撰“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙”的题词。

1938年8月,博斯哈德拍摄八路军女战士

《史沫特莱文集》,1985年9月出版

《战斗在中华大地——汉斯·希伯在中国》

艾格尼丝·史沫特莱

艾格尼丝·史沫特莱:随军采访八路军总部

说起外国记者的在华新闻史,史沫特莱是个绕不开的名字。她与另两位记者——斯诺、斯特朗被誉为“三S”,中国人民对外友好协会的前身“三S 研究会”即由此而来。史沫特莱的4本传世之作是她一生的真实写照:这个从美国穷乡僻壤走出的《大地的女儿》,亲历《中国在反击》,走上了一条《伟大的道路》,长眠在中国土地上,谱写了一曲《中国的战歌》。

1928年底史沫特莱来到中国,正值第一次国共合作破裂之际。1930年,她参加了庆祝鲁迅50寿辰的茶会,见到了自己心目中的中国的伏尔泰。1931年2月,柔石、胡也频等青年进步作家被国民党残忍杀害,她将鲁迅为此所写的杂文翻译发表在美国的进步杂志上。1936年西安事变,她在张学良的支持下用英语向世界广播。

1937年7月,史沫特莱从西安跋涉了整整3个星期到达延安。她想方设法托朋友向延安运送医疗器械和药物。她还积极奔走呼吁,促成白求恩等国际医疗技术人员的中国之行。她曾和朱德联名写信给印度国大党主席尼赫鲁,请求派遣援华医疗人员。以柯棣华大夫为首的5位印度医生因此来到抗日战争前线。

延安让她看到了中国革命的希望,她提出加入中国共产党的申请,但毛泽东、朱德、周恩来告诉她,她应该留在党外,以便做更多的工作。于是她前往五台山前线进行采访,成了八路军总部的第一位外国随军记者。

亲赴前线,史沫特莱看到的是面对拥有卡车、飞机和高效能运输工具的日军,几乎没有机械化部队的八路军如何英勇作战,她感受着八路军的速度:它有每天行军200里的本领,也许是世界上行动最快的部队。她赞赏着八路军官兵:它的战士都是一向惯于吃大苦、耐大劳的工人和农民。她佩服着八路军的纪律:训练有素,坚强团结。

在延安、五台山、武汉等抗日前线留下了自己的足迹之后,1938年11月,史沫特莱到达了设在皖南芜湖以南的云岭新四军总部。在野战医院里,她为战士们包扎、处理伤口。她反复告诉大家:“我是一个美国人,但我忠于中国。我到过很多很多国家,但无论到哪儿,我总归是一个外国人;只有当我在中国的时候,我不感到自己是个外国人。不知是什么缘故,在这里,我总以为自己是中国人民的一员,我仿佛已经生根在这块土地上了。”

1941年5月,回到美国的史沫特莱到处演讲,介绍中国抗战的真实情况,并为中国抗战奔走募捐。1950年,史沫特莱在伦敦病逝,逝世一周年时,骨灰安葬于北京八宝山革命公墓,朱德亲题: “中国人民之友美国革命作家艾格尼丝·史沫特莱女士之墓。”

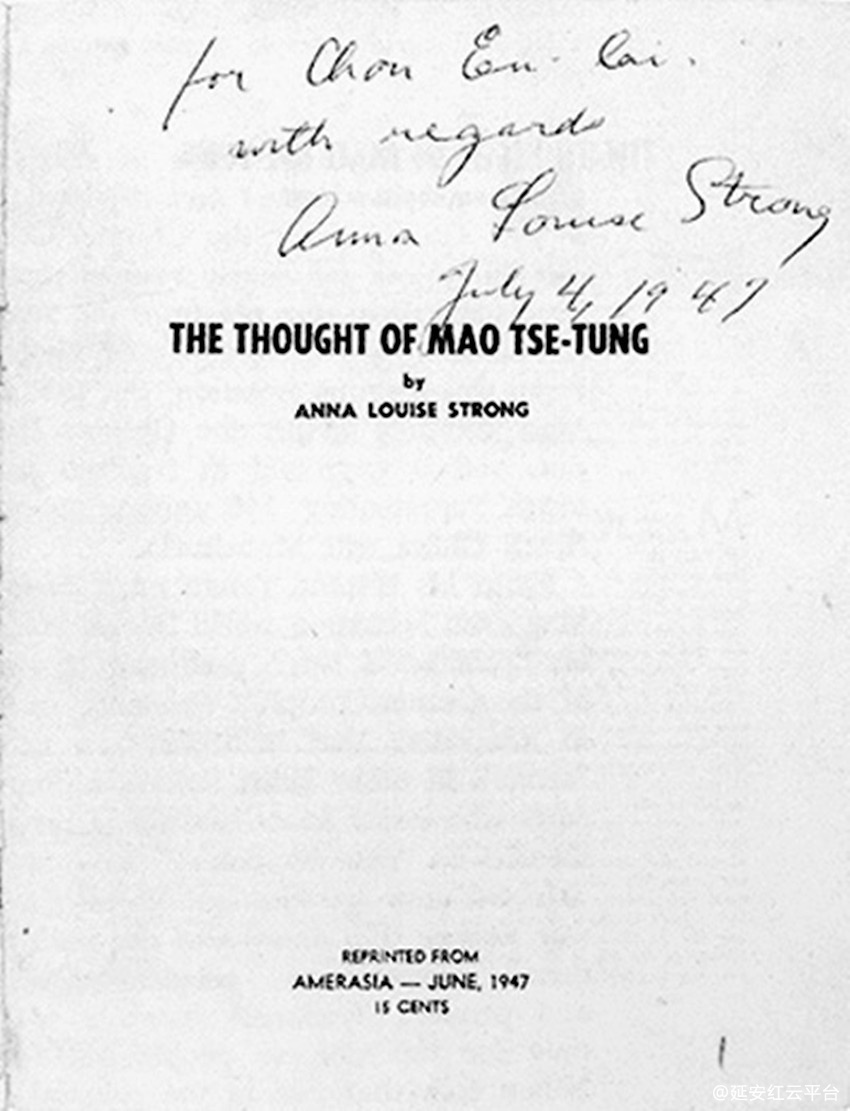

安娜·路易斯·斯特朗:《毛泽东思想》(1947年美国《亚美杂志》)。资料图片

卡尔曼在拍摄现场

詹姆斯·贝特兰

詹姆斯·贝特兰:唯一全程报道西安事变真相的西方记者

詹姆斯·贝特兰采访过多位中国共产党领袖。他曾非常自豪地说:“我是第一位访问延安的英国记者。”

抗日战争初期,贝特兰接受毛泽东的邀请访问延安,毛泽东曾多次接见他,并就他提出的各种问题发表了重要讲话,即《和英国记者贝特兰的谈话》并被收入《毛泽东选集》第二卷。随后,贝特兰前往晋南八路军总部和120师采访,并冒着生命危险随一支小分队遍访华北战线前沿地区。

贝特兰最初是在伦敦《泰晤士报》工作。1936年11月,贝特兰来到中国。西安事变发生时,贝特兰还在北平。12月12日夜,他从燕京大学的一个同学带回来的印刷品里得知发生了西安事变。通过斯诺的帮助,他于12月27日到达西安。一直到1937年2月8日,他呆在西安44天,他是唯一一位深入事变现场、报道危机直至终场的西方记者。返回北平后,利用在西安搜集的大量第一手资料,他于1937年迅速完成并在英国出版了反映西安事变的著作——《中国的危机:西安兵变真相》,客观公正地揭示了这次事变的真实过程及中国共产党和平解决西安事变的方针,这本书也是唯一一本外国人报道西安事变的专著。

七七事变后,他冒着生命危险来到北平采访,并以观察家的独到眼光指出:“中国抗战的希望在西北。”随后,他独自去延安采访,在延安住了一个多月。延安给他留下了中国抗日战争时期一个“进步的实验区”的印象。贝特兰经过仔细观察发现,西北人民的经济水准虽然低下,但农民的生活在红军到来后大大地改善了。他们大多有了自己的田地,农村合作广泛地组织了起来,高利贷废止了,利率由政府规定,商业虽很活跃,却没有人能赚额外利润。

1938年,武汉成为抗战中心后,他又来到武汉,完成了其第二部反映中国抗战的专著《华北前线》的大纲。太平洋战争爆发后,作为一名志愿兵,他拿起武器战斗在保卫香港的第一线。香港沦陷后,他被囚于香港和日本的战俘营,长达4年之久。获释后,他在新西兰继续进行积极支援中国的活动,发起成立新西兰中国友好协会。战后,贝特兰一度担任远东委员会新西兰代表团顾问。

新中国成立后,詹姆斯·贝特兰再次访问中国,并且写了《重返中国》一书。他和许多真诚的国际友人一样,不论是当中国革命处在困难阶段还是胜利时期,都和中国人民站在了一起,这份始终不渝的“中国情”令人动容。

伊斯雷尔·爱泼斯坦

伊斯雷尔·爱泼斯坦:将《黄河大合唱》译成英文传唱国外

作为一个从小就生活在中国的无国籍犹太裔,伊斯雷尔·爱泼斯坦对中国的了解不亚于任何一个土生土长的中国人。1931年,16岁的爱泼斯坦初中毕业,在《京津泰晤士报》 开始了记者生涯。在阅读《远东战线》时,爱泼斯坦被书中的内容和作者的写作风格深深打动。在对斯诺的不断拜访中,爱泼斯坦听到了中国共产党抗日根据地的新鲜见闻,看到了《西行漫记》的手稿,由此对中国革命产生了浓厚的兴趣。

1937年,中国爆发了全面抗日战争。天津失守后,爱泼斯坦的家人打算移居美国。然而,经过一番思量后,爱泼斯坦决定:“我要留在中国,看看日本是怎么战败的。”

1937年到1938年间,身为美国合众社记者的爱泼斯坦先后到上海、南京、武汉、广州等地采访,特别是在1938年4月,奔赴前线采访台儿庄战役。爱泼斯坦写道:“台儿庄大捷是值得纪念的,这有许多理由。它是华北、上海和南京沦陷以后,中国在正面战场上从敌人手中收复的第一个城镇。它大大鼓舞了全中国和全世界的人民,使他们相信中国和中国人民有决心战斗下去,并有能力取得胜利。”

1939年,爱泼斯坦在伦敦出版了第一本著作《人民之战》。1944年5月,爱泼斯坦作为美国合众社记者来到延安。多年后,每当他回忆起去延安的经历总是满怀深情地说 :“这是影响我一生走上革命道路的一次重要访问。”访问之后,爱泼斯坦完成了他最为重要的著作之一《中国尚未结束的革命》。该书于1947年在美国出版,被译成德、波、匈等多种文字,向全世界介绍中国的抗日战争。

延安之行让爱泼斯坦和《黄河大合唱》结下了不解之缘,他成为将《黄河大合唱》译成英文传唱国外的第一人。他认为《黄河大合唱》是中国人民不屈不挠反抗日本侵略的最强音,充分体现了中华民族伟大而坚强的精神。他特意向延安有关部门要了一套《黄河大合唱》的乐谱,从此一直珍藏着。这一年,经爱泼斯坦帮助改写,新华社在延安窑洞向世界播发了第一条英文电讯,从此,世界开始听到中国共产党的声音。

1951年,爱泼斯坦夫妇收到邀请,希望他们能回到中国参加新中国的建设。他们欣然接受邀请,经过49天的海上颠簸,终于抵达了天津港。2005年5月26日,爱泼斯坦病逝于北京,享年90岁。就在病逝前一年,他完成了20万字的回忆录《见证中国——爱泼斯坦回忆录》,表达了自己的信念:“在历史为我设定的时空里,我觉得没有任何事情比我亲历并跻身于中国人民的革命事业更好和更有意义。”

罗曼·卡尔曼

罗曼·卡尔曼:抗战纪录片再现烽火燃烧的中国

罗曼·卡尔曼是当时苏联杰出的时事纪录片制作人,足迹遍及世界各大热点地区,中国人民轰轰烈烈的抗日战争也引起了他莫大的兴趣。

卡尔曼镜头里毛泽东在窑洞中的形象,被广为流传。为了拍摄效果,卡尔曼曾一遍又一遍地让领导人们从窑洞中走出来;在毛泽东的窑洞内,边聊天边用毛笔进行书写的毛泽东一度“笑场”。当然,这个笑场的画面最终没有被编入卡尔曼的成片中,却体现了不一样的“影像的真实的力量”。在一段影片中,八路军战士们搬出了从日军处缴获的枪械武器,并带着日军的俘虏对他们进行宣讲,俘虏们的脸上没有恐惧。在片中,卡尔曼刻意给了一个镜头,俘虏们兴高采烈地接过一支烟,笑眯眯地“享受”着。

1937年,卡尔曼奔赴抗日烽火燃烧的中国。日本的入侵直接威胁到苏联的安全,卡尔曼要向世界证明中国正在抵抗。卡尔曼长途跋涉来到八路军所在地,向苏联人民介绍这支人民军队的组成、建制和高昂的革命热情。1938年9月到1939年9月间,卡尔曼再次以《消息报》记者的身份投身到中国战争前线。他从兰州驾驶汽车,跑遍湖南、湖北、广东、广西,又辗转到四川与陕北。他手持摄像机出现在前线的各个角落,拍摄了日寇的疯狂轰炸,也拍下了中国士兵英勇抗击的情景和中国妇女的不平凡事迹。

1938年10月卡尔曼到达武汉时,正值武汉大会战,在战火中他坚持拍摄了战时武汉的景象,敌机轰炸工人住宅区,中国军队撤离武汉等。接着,卡尔曼转赴湖南,拍摄了前线士兵的战斗生活以及日军俘虏营的生活情况。

1939年5月,卡尔曼到达延安,拍下了不少珍贵的影片素材。在离开延安前的一天,卡尔曼特意到杨家岭拍摄了毛泽东一天的活动情况。他不仅记录了毛泽东看文件、写文章等工作情形,以及工作之余的散步、休息情形,还拍摄了毛泽东与农民交谈以及在抗大三周年纪念大会上检阅队伍的情形。这些珍贵的电影文献资料,其中很多场景广为流传。卡尔曼还得到毛泽东用毛笔为他书写的《七律·长征》诗词。他记述这段历史时说:“我紧紧地握住毛泽东的手,这是人民领袖亲手书写的一首关于最伟大历史功勋的诗词,我感受到这将是我从中国带回国的最珍贵的礼物。”

在延安短短20天里,卡尔曼拍摄了延安的方方面面。他十分珍视他在中国拍摄的纪录片,希望“有朝一日,胜利了的中国人民会在复兴的国家档案中找出这些影片来……”

回国后,卡尔曼编辑了两部反映中国人民对日抗战的纪录片《中国在战斗》与《在中国》,还根据自己的拍摄经历写作并出版了一本“电影记者笔记”——《在中国的一年》。扉页上注明:“仅以此书献给英勇的中国人民”。

哈里森·福尔曼

哈里森·福尔曼:相信人民是争取抗战胜利的决定性力量

埃德加·斯诺和他的著作《西行漫记》早已被人们所熟知,但被誉为其姐妹篇的《北行漫记》(原名《红色中国报道》)及其作者哈里森·福尔曼,知道的人并不多。

1930年,福尔曼作为一家航空公司的代表首次来到中国,那时他已决心投身于新闻事业。受斯诺的影响,福尔曼对“红星高照”的根据地极为向往。1937年七七事变前夕,他第一次抵达陕北苏区,采访了正准备奔赴抗日前线的中国红军。他赞赏中国共产党关于国共合作、建立抗日民族统一战线的方针,对中国共产党领导的人民抗日武装满怀崇敬之情。

1940年,福尔曼作为《纽约时报》、英国《泰晤士报》和英国国家广播公司驻中国记者,再次来到中国。1944年5月,福尔曼跟随中外记者团进入陕甘宁边区。在边区采访期间,福尔曼冒险东渡黄河,进入晋绥抗日根据地采访,在多个战场上近距离观察八路军的战斗。在随军采访中,福尔曼还主动拿起武器,亲身抗击日本侵略军。

从1944年5月31日进入边区,到同年10月下旬离开延安返回重庆,在这5个月中,福尔曼撰写了《北行漫记》一书,把他在边区数月的见闻和八路军对日本侵略者作战的事迹写成故事。福尔曼将目光投向普普通通的八路军战士、少先队员和儿童团员,通过亲身经历和亲眼所见,用笔、相机反映了波澜壮阔的人民战争及深刻的政治变革。1944年至1945年之交,《北行漫记》一书出版。一位美国评论家指出,《北行漫记》打破了长达数年的“装甲封锁”,把延安和敌后根据地的新面貌如实地介绍给了世界。

福尔曼在《北行漫记》中写道:“八路军及新四军合起来约占全中国对日兵力的1/15,不过共产党军队却和45.9%的在华日军作战。在战争的7年中,共产党打了9.2万次以上的仗。他们曾毙伤了110万的日军,俘虏了15万的敌人。在同一时期, 共产党死伤超过40万以上,其中包括535名上校职位以上的军官。”

《北行漫记》一书也处处传递着“人民群众是争取抗日战争胜利的决定性力量”这样一种信念。那些“大娘给八路军送水”“村民自发组成队伍,将伤员从前线抬往医院”的照片展示了兵民携手、互相信任、相互支持的军民鱼水深情。

1944年8月到10月,福尔曼采访了晋绥边区,记录下了那时中国军队和人民共同抗战的历程。他将这些照片编辑成书,出版了《西行漫影》画册。我们在画册中看到了民兵如何自制地雷的照片,见到了身形佝偻却还背刀扛枪的大爷脸上灿烂的微笑,当然还有福尔曼与毛泽东等中共领导人的珍贵合影,以及他们在根据地的生活点滴。

安娜·路易斯·斯特朗

安娜·路易斯·斯特朗:向世界传播“一切反动派都是纸老虎”

“与其咒骂黑暗,不如燃起一支明烛。”安娜·路易斯·斯特朗用一生诠释了这一箴言。作为一名进步记者和作家,斯特朗一生都在追求革命,苏联、中国、墨西哥、西班牙、危地马拉……都能看到她的身影。斯特朗共访问中国6次,并在中国度过了一生中最后一段时间,因为“中国才是我愿意度过后半生的地方”。

1925年,斯特朗首次访华,正值大革命时期。两年后,大革命受到残酷镇压,斯特朗又一次赶到中国,满怀悲愤地写下《千千万万的中国人》一书,向全世界报道国民党蒋介石对中国革命的叛变和镇压。

1937年底,斯特朗决定回到中国,因为“中国人民终于联合起来抗击日本了,而这是对人类前途最重要的革命斗争”。1938年1月,经过艰难的旅行之后,斯特朗到达了山西五台山一个在任何地图上都没有标记的村落,这里驻扎着八路军总部。她在八路军总部住了10天,写成了《人类的五分之一》一书,向全世界人民预告:中国抗战必胜!

1946年6月,抗战胜利后,斯特朗第五次访华。这时,她已是61岁的老人。她此行的目的地是革命圣地——延安。她遍访了各个解放区,并在延安住了几个月。她和解放区的战士们一起吃小米饭、一样住窑洞,并多次会见毛泽东、周恩来、朱德等领导人。

因为这次访问,斯特朗还获得了“纸老虎女士”的绰号,一切皆因当年8月,毛主席和斯特朗谈话,发表了“一切反动派都是纸老虎”的著名论断,并由斯特朗迅速向世界传播了这一名言。

9月11日,斯特朗离开延安到华北、东北进行采访。她每天都向美国发去新闻电讯稿,在几十家美国报刊发表。

1947年初,斯特朗乘美国最后一架飞机离开延安。1958年,经历几番周折,冲破重重阻力,斯特朗终于在73岁时第六次访华。当时她患有帕格特后遗症,只得借助拐杖行走。这一次,她留在了中国。在此后的12年中,斯特朗恢复了健康,走遍了大半个中国,最远到达海南岛和西藏,创作了《中国为粮食而战》《西藏见闻》《西藏农奴站起来》等书,并满怀激情地编写了《中国通讯》69篇。她说:“我认为中国人比其他任何人都懂得人类应走的道路。”

1970年,斯特朗在北京逝世,享年85岁。她的一生,1/3在美国,1/3在苏联,1/3在她称为“理想的归宿地”的中国。在北京八宝山革命公墓,斯特朗的墓碑上铭刻着:“中国人民的朋友、美国进步作家安娜·路易斯·斯特朗之墓”。

收藏

收藏