被文学绑架五十年

一九七二年十二月十六日早晨,在渭河畔的那个小小的村子里,我们先集结到公社,再集结到县城,然后从西安火车站登车,踏上西去的路途。

我们乘坐的是铁闷子车。这车之前是拉马的。车厢里堆满了马粪,空气中弥漫着尿骚味。我们先是清理,然后给车厢里铺上谷草,最后将铺盖卷展开,白床单铺上。车咣当咣当地开起来。一声鸣叫,一路向西。

兰新线那时候还是单行线,要给所有的车让路。这样从西安到乌鲁木齐,坐了四天五夜的车。越走越冷,在嘉峪关发上棉衣,在乌市发上皮大衣、毡筒。

铁闷子车上没有厕所。撒尿要到车门那里去,两个铁门中间有一条缝,我们就从这缝里往出尿。车咣当咣当地走着,车门一闭一合,我们则稍稍离那缝隙远一点。大便是一个难题。大家都憋着,等车停了,值星排长叫一声:男左女右,男左女右!于是铁门打开了,我们跳下车解大手。

刹时间,火车两边的路基上,便蹲满了光着屁股的人。有个合阳兵,姓梁,没文化,分不清左右,糊里糊涂地跟着女兵下到铁路右边去了。女兵们见他来了,吓坏了,纷纷提裤子,还有的人嘴上喊“打”。老梁赤红着脸,提着裤子,从火车底下钻到了我们这边。

老梁后来还有故事。他新兵连结束后,分到中蒙边界一个边防站放猪、放牛。1973年春天的时候,牛越界,他跑去赶牛,结果被蒙古兵抓住。在乌兰巴布被关了几年以后,放出来在街头流浪。后来找了个蒙古媳妇,生了三个孩子。1991年中蒙关系缓和后,他被放回。现在据说在军分区当军工。

我则是被分到中苏边界,就是我别的小说中反复提到的那个白房子边防站。

在乌市住了一夜之后,我们乘大卡车前往边防线。一辆解放牌大卡车,装一个班三十六个人,接兵的排长坐司机炉里。三十六个人,坐成四排,身上穿着皮大衣,脚下的毡筒和对面的人的双腿交叉在一起,屁股底下坐着各自的背包。

从乌市到哈巴河,汽车一共走了五天。铺天盖地的大雪,汽车顶着暴风雪去。一路北。这五天的行程中,我感冒了,加上又晕车,于是不停地呕吐,胆汁都吐出来了。身子挤得动不了。眼看要吐到对方脸上了,情急生智,我把手上的皮手套探下来,哇哇哇哇地吐在手套里。吐到手套里以后,马上就结成冰疙瘩了,晚上到了兵站以后,我把手套放到火墙上。

早晨,倒了里边已经消了的汤汤水水,再戴上上路。

最厉害的一路呕吐是在从乌苏到克拉玛依的路上。两只皮手套冻成了两个冰砣,晚上,我把这两个冰砣放在克拉玛依兵站的火墙上暖。

难忘的克拉玛依啊!

这样我来到了白房子。白房子现在叫额尔齐斯河北湾边防站。晚上,边界线对面,照明弹、泄光弹、信号弹、穿甲弹打得天空五颜六色。

我是真正的大头兵,白天在瞭望台抱着五十倍望远镜放哨,晚上抱着枪站在碉堡前放哨。骑马巡逻。从白房子跨过额尔齐斯河,沿1883条约线向前走60公里,是吉木乃边防检查站。沿1883条约线向南走20公里,是克孜乌营科边防站(红柳)。

大约从进入边防站的第一天晚上我便开始写诗。这样写了五年。我离开部队时,在哈巴河全团军人大会上代表所有退伍老兵的发言,亦是一首名叫《向八一军旗告别》的诗。我的诗听哭了台下的退役老兵,也听哭了那些刚刚新老交替的新兵。

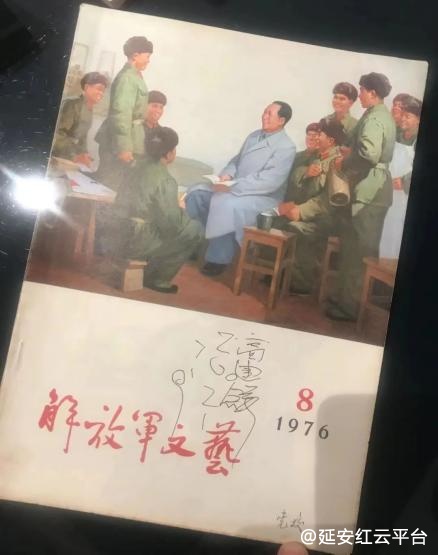

我虽然在新疆军区《战胜报》和阿勒泰地区的《阿勒泰报》偶然发表一些“豆腐块”,但是,真正地算得上处女作的是那首《边防线》(组诗),时间是1976年《解放军文艺》八月号。署名:战士高建群。

1975年的冬天是个多雪的冬天,阿勒泰草原一个礼拜吼一场大雪,积雪最深的地方达到两米以上。一位老兵,北疆军区政治部主任那狄来边防站调研,原先说好两三天就走,结果大雪封路,他住了十五天时间。

夜来,我上的是第一班哨,从十一点到十二点半。那晚上没有落雪,但是天气异常的寒冷,天气预报上说是零下四十二度。我下哨归来,脱去头顶的三耳塔帽,脱去裹在外面的蒙古族大皮袍。里面是军皮大衣,再脱去。再里面,就是棉衣。脚下,是一双白毡筒。

枪上的铁质部分,已经冻僵了。我现在应当做的事情,是把半自动步枪靠在火墙上,让它慢慢地暖热。不能急,让枪里的水珠,慢慢地往出沁。沁完,大约需要半个小时。枪干了以后,用干布子先擦上一边,再用涂上枪油的布子擦一遍。

把枪靠在火墙上这一段时间,我爬在桌上,开始在《瞭望登记簿》,写上诸如:一号口,有敌潜伏哨两名;铁丝网松土带上,有敌巡逻装甲车一辆驶过,自敌阿拉克别克边防站去阿连谢夫卡方向等等字样。

下来的时间,火墙上的枪管枪栓,还在向外沁着水珠。我则趴在桌子上,打开一个小本,开始写诗。那天晚上写的诗大约是这样的:

巡逻队夜驻小小的山岗,

晚霞给他们披一身橘黄。

远方的妈妈,如果你想念儿子,

请踮起脚尖向这里眺望。

那一朵最美最亮的云霞,

是巡逻兵刚刚燃起的火光!

……

营房的门这时候被轻轻推开了,进来的是老兵那主任,后边跟着北疆军区的侯干事。这是部队的一项传统,叫“查铺”。这个寒冷的冬夜里,那主任先是去碉堡那儿查哨,查完哨,见这间营房有灯光,就推门进来了。

那主任问我在这个小本上写什么,那么高度紧张。

我很害羞。我用手捂住小本。小本是64K纸大小,一个巴掌刚可以捂严。我站起来先打个立正,然后用手掌捂住小本。

我说:“胡乱写!枪还没有干,我在等擦枪!”我的举动让那主任生疑,他说:“小战士,让我看看你都在写什么?”说着搬我的手。我说:“太潦草,等我明天誊抄出来,给你看!”

那主任说:“我是政工干部出身,越潦草的字,我越能认出来!”

无奈,我的手抬起来了。这样,那主任拿到了那个小本。

他站在那里翻着,还小声地读出来:“巡逻队夜驻小小的山岗,晚霞给他们披一身橘黄……”读着读着,他的脸色变得严峻起来,呼吸有些急促,眼睛也似乎有些湿润。他拥抱了我。他说,想不到在这遥远的白房子,这班尔特通古特大沙漠的边缘,这远离祖国心脏的地方,尤其,在珍宝岛和铁列克提之后严峻的边防线上,居然还有文学冲动,居然还有人在搞文学!

他拿走了我的小本,把它交给侯干事。他要侯干事将这些诗抄在方格纸上,寄给《解放军文艺》。

临离开时他说,《解放军文艺》诗歌散文组的李瑛、韩瑞亭、雷抒雁,都是他的朋友!

这就是那个多雪的冬天的童话。命运之手打发来一位贵人,将我领上文学道路。那主任后来回到乌苏北疆军区,还给我寄过几次书,一次是寄来兵团诗人李幼蓉、杨牧、章德益合写的一本诗集,一次是寄来新疆一位民族作家写的《克孜勒山下》,一次是寄来李瑛的《红花满山》和纪鹏的《荔枝园里》。这些书籍上都有作者的签名,并有“请那狄同志教正”字样。

而署名“战士高建群”组诗,发表在第二年,也就是1976年8月号的《解放军文艺》。

边疆的消息来得晚,等到那个装着几本样刊和两本采访本的大牛皮纸信封,来到我的白房子边防站的时候,正是毛主席纪念大会那一刻。我们全部站在坑道里,点上蜡烛,用收音机和北京同步。这时候,炊事员送饭来了,他说:三班长,兵团那个邮递员骑着马,站在围墙外面,说有你的重要信件。

牛皮纸信封经过千山万水,四个角都磨破了,路途上被重新包裹过几次。

那主任是老延安,曾担任过总政文化部电影局局长。后来到新疆。据说后来曾担任新疆军区政治部主任,这是我听战友们说的,那时我已退役了。

退役后,我将我发表了的作品寄给他。好像寄过两次。他也回信了。

半年前一位军旅作家给我打电话,说部队要给那狄将军出一本传记,由他来执笔。于是我如实地将上面这些话说给他。我还把侯干事的电话也给了他。

侯干事叫侯堪虎,一九六三年下半年的兵。现在也已退役,住在西安。业已八十岁了,现在每天在写书法。写得还像模像样的。

自那时起,掐指算来,我被文学这个莫名其妙的东西,绑架了五十年了。梦魇般的五十年呀!如今,写作在我已经成为一种病态。文学吞没了我的全部。

(注:此文是作者在陕西省文联、陕西省作家协会、延安大学西安创新学院高建群研究中心联合举办的《最后一个匈奴》出版三十周年暨高建群研究学术会上的发言稿。)

作者介绍

高建群,男,汉族,1953年12月出生,祖籍陕西省西安市临潼区。国家一级作家,著名小说家、散文家、画家、文化学者,“陕军东征”代表人物之一,被誉为当代文坛难得的具有崇高感和理想主义的写作者,浪漫派文学最后的骑士。历任陕西省文联第四届、第五届副主席,陕西省作家协会第四届、第五届、第六届副主席。其代表作有《最后一个匈奴》《大平原》《统万城》《我的菩提树》等。长篇小说《最后一个匈奴》在北京研讨会上引发中国文坛“陕军东征”现象。据此改编的35集电视连续剧《盘龙卧虎高山顶》在央视八套热播。《大平原》获中宣部“五个一工程奖”,名列长篇小说榜首;《统万城》获新闻出版广电总署优秀图书奖,名列长篇小说榜首,其英文版获加拿大大雅风文学奖。高建群也是第一个在凤凰卫视“世纪大讲堂”演讲的内地作家。

(编辑 张明珠)