永远回响在心中的歌——追寻父亲在抗大的足迹

“黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙。人类解放,救国的责任,全靠我们自己来担承……”

在我的心目中,这首《抗大校歌》是一曲永远回响的歌,每每听到它的旋律,我都会激动得热泪盈眶。从它雄壮铿锵的节奏中,我仿佛听到了父亲当年在抗大列队前进的脚步声,仿佛看到了父亲和抗大战友在陕北、在晋西北并肩战斗的身影……

当年,我的父亲刘恒业,就是唱着这首战歌,在抗大(中国人民抗日军事政治大学)先后学习和工作了近三年时间。很久以来,我一直想追寻父亲在抗大的足迹,以便更好地继承父辈留下的精神遗产,2023年初夏终于成行。我在一位战友的陪同下,驱车往返一千多公里,前往延安、绥德踏访抗大旧址,怀思父亲的革命历史,学习老一辈革命者的光荣传统。虽然行色匆匆,但一路上所见所闻所感所思,使我受到了一次精神洗礼,获益匪浅。

誉满中华、永载史册的抗大,是抗日战争时期中国共产党领导的人民军队的最高学府。共和国的开国元帅、将军多数在此学习和工作过,办学九年多,培养出十万多名德才兼备的干部。在这十万多人中,既当过学员又当过教员还当过管理人员的并不多,我的父亲就是其中一个。

在父亲的生平简介中,“延安抗大总校学员”“延安抗大三分校军事助教”“绥德抗大总校区队长”三段履历,成为我追寻他抗大足迹的指南。

24岁的抗大四期学员

父亲1914年生,1937年参加革命。他生前多次表示,他一生最大的幸运就是刚参加革命不久,就遇到了上抗大的机会;他的革命人生观就是在抗大确立的。

父亲是抗大四期学员。从1938年4月到12月,在校整整学习了8个月。据父亲讲,他们这一期共招收了学员5500多人,其中八路军、新四军和国统区、沦陷区地下党派来的干部900多人,知识青年学员4600多人,是抗大创办以来最辉煌的时期。

参加革命后,父亲开始在山西牺牲救国同盟会(简称牺盟会,薄一波领导的群众性的抗日救亡组织)创建的晋西北牺盟中心区工作,1938年,以八路军干部身份从山西吕梁地区奔赴延安抗大学习,时年只有24岁。

85年后的今天,当我站在延安抗大旧址(现改为抗大纪念馆)修葺一新的大门前,转身看见对面广场上耸立着一座以抗大校歌五线谱为造型的高大纪念碑,耳边顿时响起了“黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙……”那激越的旋律,眼前不禁浮现出年轻英俊的父亲西渡黄河,同几千名热血青年一道迈进抗大的情景。我满怀深情地抚摸着纪念碑上镌刻的曲谱,更加急切地想要深入了解抗大的过往和父亲在抗大学习工作期间所经历的一切。

在馆藏文物特别丰富的延安革命纪念馆,我找到了专辟的“抗大展区”。我屏气凝神地沉浸在那段红色历史之中——毛泽东、朱德、周恩来等领导人在抗大讲话和指导工作,抗大学员学习、训练、生活的情景,立体化地呈现在我的眼前。一座座自己亲手挖的窑洞是抗大的校园,灰色军装和草鞋、老布鞋是抗大学员的着装“标配”,自制的小马扎和石板桌在空地上一摆就是父亲他们的课堂……每一张老照片,每一件满布沧桑的实物,都能让我联想到父亲在抗大学习的情境。我至今清晰记得父亲生前的讲述:“在抗大主要学习党的政治理论,游击战术,射击和兵器知识,参谋业务等”,“抗大条件很艰苦,自己挖窑洞,十几个人睡一张炕,躺平了就会肩碰肩。吃的多是小米,偶尔吃白面馍时,人人饭量大增,二两一个的馍能吃十好几个。那时每月只发一两元钱,能在延安街上改善一顿已是很奢侈了。”

当看到抗大学员开展文体活动和在延河边散步的照片时,我不由得想起上世纪七十年代初,父亲的战友马真叔叔(时任陕西国防工办副主任,后任国家八机部副部长)和夫人郭志坚阿姨(时任陕西省电子厅政治部主任)给我讲的一件往事。“有一个周末,我们许多人在延河边散步,大家轮流唱苏联歌曲,轮到你爸时,他唱了一首《苏丽珂》,虽有淡淡的晋北口音,但很动听,大家都给你爸鼓掌。”那时,我只知道《喀秋莎》《莫斯科郊外的晚上》等苏联歌曲,从没听过《苏丽珂》这首歌。后来才知道这是格鲁吉亚的一首爱情歌曲,当我读着那优雅的歌词:“为了寻找爱人的坟墓,天涯海角我都走遍……我亲爱的你在哪里……丛林中间有一株蔷薇朝霞般地放光辉,我激动地问那蔷薇,我的爱人可是你”时,心中暗道:“老爸你年轻时还挺浪漫!”是啊,在那艰苦卓绝的年代,我们的前辈,一直保持着高度的革命乐观主义精神,他们不是不懂生活的“苦行僧”,炽热的革命激情与纯真的爱情在他们身上相伴而存,崇高的革命理想本身就包含着对美好生活的追求。不过在战争岁月里、在民族大义前,父亲他们把个人利益置诸脑后罢了,不然,哪有我们幸福的今天。

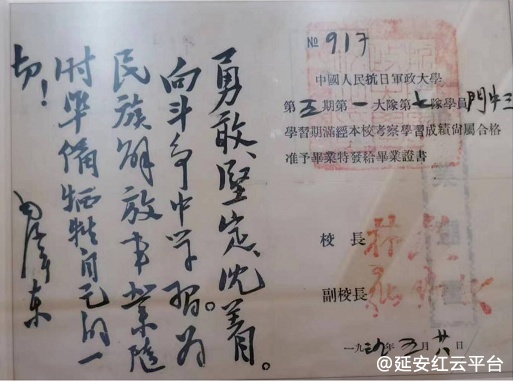

父亲说过,在抗大学习的最大收获,就是由一个只知道坚决抗日的青年升华成一个要为实现民族独立和共产主义而奋斗的战士。1938年底,父亲以优秀的成绩从延安抗大总校毕业,返回晋西北抗战前线。

担任三分校军事助教

回到老部队不到一年时间,父亲又奉命重返抗大,再渡黄河来到延安,在1939年7月新成立的抗大三分校担任军事助教。当时点名要父亲的是曾任延安抗大总校教育长的许光达(新中国成立后曾任解放军装甲兵司令员兼政治委员、国防部副部长),他对我父亲在抗大四期的良好表现印象很深,三分校成立后他出任校长,便立即拍板调我父亲过来充实教学骨干队伍。

父亲曾回忆说:“那时,我主要担负军事课目的备课、批改作业和辅导工作,是抗大里的年轻教员,压力很大,需更加努力。学员中不少人文化水平低,我要常给他们开小灶,白天黑夜都忙得闲不下。”

父亲在三分校期间,学校工作人员和学员,坚决响应中共中央关于“自力更生,劳动生产,克服困难”的号召,提出“没有粮食自己种,没有窑洞自己挖,没有木炭自己烧”的口号。由于驻地比较分散,不便于领导和教学。1940年4月,学校领导考虑把学员驻地相对集中到延安清凉山一带,但粮食和窑洞不够,于是决定突击开展大生产运动。有资料显示,仅10天时间,全校就开荒种地2000多亩,新挖窑洞60个。为了解决燃料问题,学校组织教职工和学员到离延安40多里的劳山去烧木炭、背木炭。尽管背炭又累又脏,往返一趟要走几十里山路,搞得全身乌黑,但不论男女老少,也不论是领导还是学员,人人争先,少者背二三十斤,多者背七八十斤。大家边走边唱,边走边讨论问题,谈笑风生,既解决了生活困难,又磨炼了意志,增进了同劳动人民的感情。由于绝大多数学员文化程度较低,为了保证教学质量,学校还将学习时间延长,大部分学员于1941年9月才陆续毕业。

遗憾的是,抗大三分校的旧址没有保留下来。我在清凉山脚下徘徊良久,夜幕降临后仍不舍离去。抬头仰望山上点点灯火,试图寻找到父亲当年住过的窑洞,看看他如何深夜还在油灯下伏案准备第二天军事课的讲义,或者彻夜不眠地批改着学员那厚厚的一摞作业,连一个错别字也不肯放过……

此情此景,并非虚构。父亲对待教学的那股认真劲儿,我是亲身领教过的。1980年,我到石家庄高级步校学习,放暑假回到父母家。因为刚开始军事地形学的学习,在军事地图上如何又快又准地确定目标点,困扰了我好久。突然想起身边就有现成的军事教员呀,果不然,一请教父亲,父亲就告诉我,除了应用等高线还要结合十二点方位和目测方法,父亲手把手地教我目测的方法。我知道,这都是父亲当年在抗大教学中打下的功底。有了父亲的精心指点,回到石家庄高级步校后,我的军事地形学成绩突飞猛进,十次统考九次满分,在全校名列前茅。

经过抗大陶冶训练出来八路军将士,个个如虎添翼,回到部队后都在斗争中发挥了骨干和中坚作用。父亲在抗大担任军事助教,与学员教学相长,军事素质更是有了质的升华。1940年夏,山西抗日决死纵队向抗大申请支援干部,组织上决定派父亲从抗大三分校去决死四纵队。父亲书剑一身,再度奔赴抗日战场,在任团参谋和四纵队教导队队长期间,参加了晋西北离东上下丰村伏击战、方山胡堡反袭击战和1940年至1942年各季反“扫荡”战,同许多革命前辈一样经历过生死考验。我至今清楚地记得父亲讲述过的一段经历。大约是在1941年冬季反“扫荡”战斗中,父亲带一名警卫员骑马走过一片树林时,与百十米外的一支日本骑兵小队遭遇,事情突发,父亲眼明手快,先举枪射击,击中一名日本鬼子,边射击边调转马头和警卫员向树林里奔去,鬼子的子弹从耳边飞过,警卫员不幸中弹牺牲。父亲强忍着悲痛,凭借着高超的军事地形学素养,机智巧妙地与鬼子周旋,直到天快黑时,终于甩掉了穷追不舍的鬼子小队。脱离险境后,父亲才发现双手和面部多处被树枝划破,棉衣变得满身棉絮,连战马也累得奄奄一息。回忆这次出生入死的战斗经历时,父亲饱含深情说:“抗大教会我们战略战术,培育我们忠诚胆识,不仅是我,每一个经过抗大深造的人,都会为革命事业贡献一切。”听了父亲的故事,我更加增添了对抗大的崇敬景仰之情。

在绥德抗大总校当区队长

初夏时节陕北的中午,烈日同样晒得人如火烤一般。我头顶骄阳,气喘吁吁地登上位于疏属山的绥德老城。“绥德”之名始于北朝,取“绥民以德”之意。这座老城地处陕北交通要冲,历史悠久,人文荟萃,素有“天下名州”“秦汉名邦”之美誉,蕴涵着古人崇德尚义之风。1943年3月,抗大总校由河北邢台迁至绥德,父亲又奉命第三次跨进抗大,担任第八期学员队区队长。

八期学员6000余人,编为五个大队,学员多数是主力部队和地方武装中选拔出的营以上工农干部。父亲说:“第三次去抗大我没想到,许多学员资历比我老,职务比我高,管起来比较难。”尽管这样,父亲还是坚决服从组织决定,尽心尽力做好本职工作。父亲讲过,在绥德抗大总校期间主要经历了两件大事,一是整风运动,二是大生产运动。父亲多次说:“革命最怕两件事,出叛徒和搞极左,出了叛徒一夜之间损失许多人。搞极左,自己人整自己人。抗大整风时,一半以上的人都有‘政治问题’,大家见面不敢说话,多亏中央及时发现并加以纠正。”

疏属山顶有一座《绥德革命历史纪念馆》,绥德抗大总校历史是展示的重要内容之一。走进仿窑洞式的展室,一组组老照片扑入眼帘。有几个学员大队驻地旧址的照片,还有抗大在露天场地召开整风动员大会和开展大生产运动的照片。我强抑着急切激动的心情,仔细地看着每一幅或清晰或模糊的照片,竭力想从中搜寻出父亲的身影,尽管明知不可能。从资料得知,当年绥德抗大总校设在城西西山寺,学员分布在张家砭、寺沟、落雁砭、清水沟、五里店、十里铺、刘家湾、延家岔、辛店、裴家峁等村自挖的土窑洞里。我在一幅学员打窑洞的照片前久久伫立,仿佛看到一身戎装的父亲正在挥动镢头全力挖土,汗水渗透了脊背,双手老茧磨掉了一层又长出一层……我告诉自己,这绝非幻影,而是当年真实情景再现。因为父亲曾告诉我,在抗大时他两次参加过大生产运动,不仅挖窑洞,还开荒修地、种粮种菜,而且学会了纺线和织毛活。拿起枪杆能打仗,扛起锄头会种田,自力更生,丰衣足食,这就是父亲和全体抗大人在我心目中的形象。

抗大总校在绥德办学近三年,1945年10月,抗大总校校直属队和一、三、四大队四千多人离开绥德,踏上挺进东北的征途。父亲也从绥德回到山西吕梁军分区,归入解放战争的洪流。

抗大精神永放光芒

“……同学们,努力学习,团结紧张、严肃活泼,我们的作风。同学们,积极工作,艰苦奋斗、英勇牺牲,我们的传统。像黄河之水,汹涌澎湃,把日寇驱逐于国土之东,向着新社会前进,前进,我们是劳动者的先锋!”

离开延安、绥德返回的路上,抗大校歌激昂的旋律一直回响在我的心头。几天来的所见所闻,像过电影似的在脑海里一帧帧闪现,一路上我都在思考,父亲和他的战友亲手创立和矢志不渝践行的抗大精神,在新时代的今天,究竟还有没有现实意义?抗大精神是否需要传承,还能否一代接一代地传承下去?

办学九年多来,以“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”为教育方针,以“团结、紧张、严肃、活泼”为校风,坚持理论联系实际、教育与生产劳动相结合为教学原则所形成的抗大精神,不仅为抗日战争的胜利提供了强大的精神力量,而且为新中国成立后各项事业的发展提供了弥足珍贵的历史经验。抗大校歌的歌词,把抗大精神表述得明明白白,它的内涵包括勇当民族先锋的爱国主义精神、敢于夺取胜利的英勇战斗精神、不畏艰难困苦的革命乐观主义精神和勇于牺牲自己一切的无私奉献精神。抗大精神是抗日战争时期马克思主义理论与中国人民抗日战争、中国历史文化相结合的话语形态,是革命文化谱系的重要组成部分,对于引领全国人民砥砺前行、开拓创新,具有十分重要的现实意义。这一点是毋庸置疑的,至少我自己和我身边的亲人们朋友们是深信不疑的。

我的父亲,就是体现抗大精神最好的榜样。他生前尽管没有正儿八经地向我们讲授过什么是抗大精神,平时也很少谈及他在战争年代的经历。但是,榜样即使有时沉默,其潜移默化的力量也是无穷的。我们几个子女都知道,父亲一生艰苦朴素,清廉平和,对党的事业忠心耿耿,对个人利益毫不计较。受他的教诲和影响,我们全家老少几十年来都保持着勤俭持家的良好家风。

我记得,1962年春,为克服三年自然灾害带来的困难,父亲所在的宁夏军区决定在新营区开展生产自救,把西干渠的黄河水引入营区,机关各部门、直属队和每个家庭都开荒种地。父母带领我们全家整理出好几块地,还让山西老家寄来两把顺手的铁锹和软糜子种,种小麦和软糜子时,父亲踏着平稳的步子,左手持盆右手播撒,长出的苗非常均匀。种菜时父亲教我们把菜地修成一道道小梯形,上面种白菜,两侧种萝卜。那年我家收获了几麻袋土豆,二三百斤小麦和近百斤软糜子,各种蔬菜吃不完,还养了一头猪好几只鸡。丰收之时,父亲高兴地说:“又回到延安的大生产啦!”父亲在延安学会的纺线和织毛活的手艺也派上了用场,他用母亲捻成的羊毛线给我们几个孩子织了好几条毛裤。为此,姐姐写了一篇纪念文章《爸爸织毛衣》,我还附了一首七绝:锤转平悠雪线飞,竹签起舞晚风追。教鞭落粉延水净,父指编衣子放眉。从这些家庭琐事中,不是可以清晰地感受到抗大精神的基因和精魂吗!

父亲在抗大和晋西北部队有许多战友,在战火与艰苦中结下如“桃花潭水深千尺”般的友情,解放后他们之间书信交往不断。在宁夏军区时父亲常给战友寄去枸杞和二毛皮,也常收到外地寄来的土特产。1969年底父亲因心梗住院时,外地一老战友的两个女儿来到我家,想请父亲帮助参军。当时我大妹二妹也想参军,因女兵名额有限,父亲做通了二妹的工作,优先送战友的两个女儿当了兵。1990年6月20日父亲因病去世,终年76岁,许多父亲的战友前来告别或送花圈发唁电。在父亲的追悼会上,兰州军区政治部的一位领导说:“一位副军职干部辞世,参与悼念的党和国家、各部委、军队大军区以上的领导这么多,规格如此高,真是罕见”。这次我赴陕北追寻父亲的抗大足迹,蓦然明白,父亲身后之所以能得到这样的哀荣,同样可以从他身上所体现的抗大精神找到根源。从抗大走出来的老一辈无产阶级革命者,他们的红色血脉是相通的,他们的心即使远隔千山万水也是紧贴着的。抗大精神的核心是为崇高理想英勇奋斗的精神,父亲的一生,正是为党的事业无私无畏鞠躬尽瘁奋斗的一生,即使在“文革”中屡遭受迫害也从未放弃共产党人的信仰。在抗大精神的熏陶下,父亲走完戎马一生,他意志坚强,光明磊落,纯洁善良,在生命的最后时刻交代的唯一后事,是向医生和家属提出,把自己的心脏贡献给医学研究事业。多么纯粹的共产党人啊!

我和兄弟姊妹们相约,要把追寻父亲抗大足迹的感悟,转化成继承和发扬抗大精神的行动。唯有如此,方能告慰父辈在天之灵,方不负父母养育之恩,方可无愧无悔地面对下一代、下下一代。

后记:本文史料来源:

1.《中国人民抗日军事政治大学史》中国人民解放军国防大学著;

2.延安革命纪念馆;

3.绥德革命纪念馆。

(编辑 何利军)