欢迎访问延安红云平台,助力更有力的红色文化传承

父亲,您听到火车声了吗?

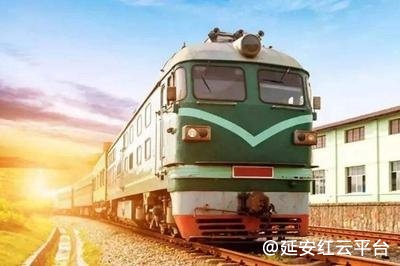

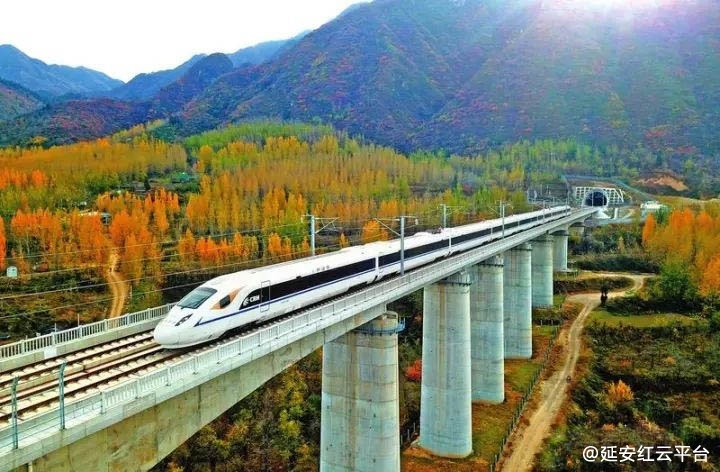

新修的西(安)南(京)铁路正式通车了,咱们商洛山有了铁路,火车就从咱们村前岭子那边过,离咱们村子不远的板桥镇就有一个火车站。要是您再到西安来,就不必再忍受长途汽车的旅途颠簸,不会再为晕车而发愁了。

父亲,听到儿子的呼唤了吗?五年前,就在要经过咱们商洛地区的西安至南京铁路列入国家投资计划,开始筹划施工时,您随先一年病故的母亲,离开了人世,留下一生未能乘坐过火车的遗憾,也使儿子留下终身难忘又再也无法弥补的愧疚。

“大,儿子对不起您呀!”(按乡俗习惯,我们老家一直将父亲即爸爸称作大)

我曾向父亲许诺,要陪他乘坐一次火车。可直到老父亲病逝,这个想法也没有兑现。

父亲,您还记得火车的样子和叫声吗?

儿子我今生今世永远忘不了您老人家第一次到部队看望儿子,也是第一次看火车的那个情景。

那是1967年8月下旬的一个周末,您从商洛山区的老家搭乘了一辆敞篷大卡车,风尘仆仆地赶到西安北郊儿子所在部队的驻地(当时总后勤部西安办事处直属汽车连驻扎在北郊含元殿甲子一号)。到连队时,天快黑了,您满身灰尘一脸疲倦,饭也不想吃,喝了一碗温开水,倒头就睡,您说晕车吐了一路。那会儿,我在连队当文书。晚上睡觉时,您问我晕车不晕车?我对您说,参军从县城到西安,乘坐的也是大卡车,翻越秦岭时也有点晕,随后从西安到洛阳,在洛阳训练一年后又分配到西安,来回坐的都是火车,一点也不晕。您说,噢,坐火车不晕车,那啥时候咱们山里头能通火车就好了。我说,随着国家建设的发展,会有那一天。

这一夜,我不知道您是不是做梦梦见了火车,反正到了第二天,我说陪您去到自强路洗个澡,您说不洗了。我说陪您到革命公园或莲湖公园去看看,那里有各种花木还有动物,您说咱们山里头满坡驾岭都是花草树木,成天到晚看,还花那钱干啥。我说那咱们上街随便走走,到百货商店转转。您问我,能不能看看火车,我说能。您高兴了。

早饭后十点多,我陪着父亲经太华路而后沿着自强东路往西,穿一条小巷上了火车站天桥。父亲到此站着不走了,被天桥下那繁忙宏大的场面和东来西往川流不息的火车吸引住了,东看看,西瞅瞅,嘴里还不停地数着“一、二、三、四......”足足在天桥的栏杆上趴了一个多小时。在我的再三催促下,才依依不舍地随我下了天桥,然后到解放路转了一圈,尔后回到连队驻地。

父亲来队第三天是周一,连队公务忙,上午有训练任务,下午要组织政治学习,我不好意思请假,父亲说他还想出去转转,我说您就到连队周边看看转转,别走远。可是,父亲上午十点多出去,一直到下午三点多还没见回来,急得我团团转,只好报告连长,说要出去寻找父亲。我们的冉启德连长是个热心人,赶忙安排连部通讯员、油料员和我几个人分头去找。我们几个刚刚走出连队大门,就望见父亲慢腾腾地沿着含元殿村边的小路回来了。我问他跑到哪儿去了,他说还是在昨天看火车的那个地方。哎呀,老天,您咋又去看火车了,连中午饭也没有吃。

看来,火车成了父亲心头最美的风景和牵挂。

父亲这次来,在连队住了不满四天,他说你们部队上忙,家里农活也忙,星期二一大早就让我将他送上回老家的长途汽车。

半年多以后,我探亲回到村里,听妹夫和村里好几个叔伯辈的人说,父亲回去后,逢人就说,他在西安看到火车了。火车好长好长,一列火车能从我们的村铺排到板桥街上,说火车一顿能喝几十大桶水,叫唤起来那声音比八九头犍牛的叫尖声还大。还说一列火车能把全公社(当时的行政区划,后改为乡镇)的人装进去,火车能日行千里夜行八百。

我不知道父亲的这些说法是他自想自编的还是他在火车站的天桥上向别人打听的,反正在他来队那几天,我并没有和他讲过有关火车的知识和功能。不过可以看出,火车在父亲心目中是多么的神圣和向往。

这也使我产生了一种想法。我对父亲讲:“大,以后有机会的话,我一定要接您出去坐一次火车“

“好娃哩,那火车坐一次恐怕要花好多钱哩。反正火车你大看过了,坐不坐都没啥。”老实厚道的农家父亲,省吃俭用了一辈子,总是心疼钱。

春夏秋冬来复去,一年一年过去了,我对父亲的许诺并没有兑现。

客观上,工作岗位几经变化。1968年末,我被选调到解放军报社学习培训,结业后被调到总后勤部机关工作,在京城呆了七个年头,1974年底为照顾家庭,又联系调回到西安,在陕西省军区政治部当干事。按说,离老家近了,该常回家看看父母。但是,军务在身,加上结婚后既要照顾妻子儿子家务事,又要一边工作,一边为取得大专文凭而参加自学考试,成天到晚忙忙碌碌的,回老家的机会不多,和父母团聚的时间也少。这期间,1986年的冬天,父亲还来过一次西安,在省军区一号院刚刚分配给我的楼房新居过了一个春节。本来是打算过完年后等天气暖和一些,要陪着父亲好好逛逛西安,陪他坐一次火车的,可是事不由人,刚过完年的第三天,正月初八,家里来人说母亲病重了,要接父亲回去。没想到父亲这一回去就再也没有走出商洛山的机会。他成天陪伴着我那卧病在床的母亲,任劳任怨,悉心照料,操着儿女们操不到的心,尽着儿女们没有尽到的责任,直到1998年母亲病故。在处理完母亲的丧事后,我随即提出接父亲到西安住。他说:“娃呀,你妈刚过去,不习惯,我要在家给她打怕怕哩。”(打怕怕,一种乡俗,意思是陪伴和保护)我理解父亲当时的心情,没有勉强接他。听二弟讲,那段日子里,父亲几乎天天都要去母亲的坟上静静蹲一会儿,有时还会端着饭碗到母亲的坟头挑出几条面或倒出一点汤。我的父母从1945年结婚到1998年母亲离世,半个多世纪相依为命的甘苦患难夫妻之情,做儿女的恐怕也理解不透。

到了这年的春节前夕,我专门向单位申请要了一辆车,回去接父亲。半年多时间没有见,父亲一下子苍老了许多,腰身弯曲了,原先还黑白参半的头发全部变白了,走路离不开拐杖,自身也有了难缠的病。在乡下的弟弟说已经拉到县城的医院看过几次了,效果不明显。我对病恹恹的老父亲说,儿子现在有条件了,要接他到西安看病,还要陪着他坐火车去外地游游转转。父亲这次没有推辞,当下收拾行装就跟着我上了路。可是不幸的是,车子开出家门十多公里后,他就开始心慌恶心难受,到洛南葡萄岭上便开始呕吐,脓血带苦水吐了好几个塑料袋,满头虚汗淋漓,吓坏了我和开车的张善旺师傅。父亲说,儿呀,看来西安我怕去不成了,这一路上我怕熬受不住,你们把我送到腰市紫峪口的你妹家里,让我在哪儿歇几天看看。

没法子再走,也只好将车开到腰市紫峪口,将父亲安顿到大妹夫家。

谁料到,父亲的病从此再也没有缓过来,尽管我们兄弟姊妹都尽心尽力抢救治疗,医生说已经是癌症晚期。春节过后不久,父亲离开了人间,享年七十有七,距离母亲去世刚刚一年时间。

父亲,您走得太匆忙了,连让儿女们多尽一点孝道的机会也没有留下,连乘坐一次火车的夙愿也未了却。一个在外工作30多年,先在部队后又转业在省政府担任厅级干部的儿子,却没有让自己的老农民父亲乘坐过一次火车,对人说起来,真是脸红心颤,羞愧难当啊!

父亲,您走得太急太早了啊!要是再等上四五年,即使不用来西安,就是在咱们家门口,也能听到火车那响亮的叫声,也能坐上火车到西安、到兰州、去南京、上北京,到全国各地走一走,看一看啊。

父亲,如果您在天之灵有知,您看看自打你走后的这些年,不要说整个国家,就是咱们商洛山里,变化有多大?不说百业兴旺吧,光是交通这一条,简直就是鸟枪换炮,翻天覆地。原来的沙土公路变成高等级沥青公路,并且已经开始修建高速公路(注),您见过的那能装下全公社人的火车也已经通到家门口,这是开天辟地、经多少世纪的头一回。高速公路和火车一通,不光是人们出行方便了,山区的矿产资源、药材、土特农副产品运输,还有山里山外的人才、技术交流、商贸流通就方便快捷多了,咱们山里人奔小康的日子也不会太远了。我想,到了这一天,您老人家是会含笑九泉的。

父亲,如今从西安,从南京开来过往的火车鸣着长笛,正在经过商州城,经过咱们家乡的板桥镇,就在村前岭子的那边,锵锵铿铿,铿铿锵锵,您听到了吗?

儿子心想,您一定听到了。因为那是您生前的一个愿望,一个梦。

注:撰写此文那阵,经过商州的沪陕、福银高速公路还未正式建成通车。

(后记:从报上读到西南铁路全线运营的消息,心情兴奋不已。作为商洛山里人,为家门口通了火车而由衷庆贺。由此想起过世的老父亲1967年8月在西安天桥上看火车的情景和几次想陪同老人乘坐火车未成行的往事,心潮翻滚,急伏案起笔,禁不住热泪盈眶,墨水和着泪水草成此文。说是特写不像特写,说是散文也不像散文,就算是一篇心迹吧。2004年8月)

作者简介:

张继芳,笔名纪方,资深媒体传播人,延安红云平台专家。1964年参军,1966年入党。25年军旅生涯,曾任解放军总部机关新闻干事、记者、刊物编辑,后调陕西省军区,担任宣传科长、军分区政治部副主任、省军区党史办主任、群联处长等职,上校军衔;转业地方后先后在省物资局、商务厅、稽查特派员公署、国资委履职。1996年进入厅级领导班子,2007年8月从国资委监事会主席岗位退休。

他喜好文学,有数百万字的新闻通讯和文学作品见诸于报刊;曾经兼任多家媒体特约记者和编委,受聘为省新闻出版局报刊审读员,省委政策研究室特约研究员。出版有《我国古代家庭教育浅谈》《在诺贝尔奖坛上》《曾经的感动》等著作,主编过《留在延河边的足迹》《军旅印记》《峥嵘岁月的记忆》等图书,参与编写过《解放军英烈传》《解放战争中的陕南战场》等军史图书,为郑维山中将、马洪山、曾征少将等10多名开国将军和陕北老红军、老八路撰写过回忆录。退休后热心于新民主主义革命历史的研究。

(编辑 何利军)