欢迎访问延安红云平台,助力更有力的红色文化传承

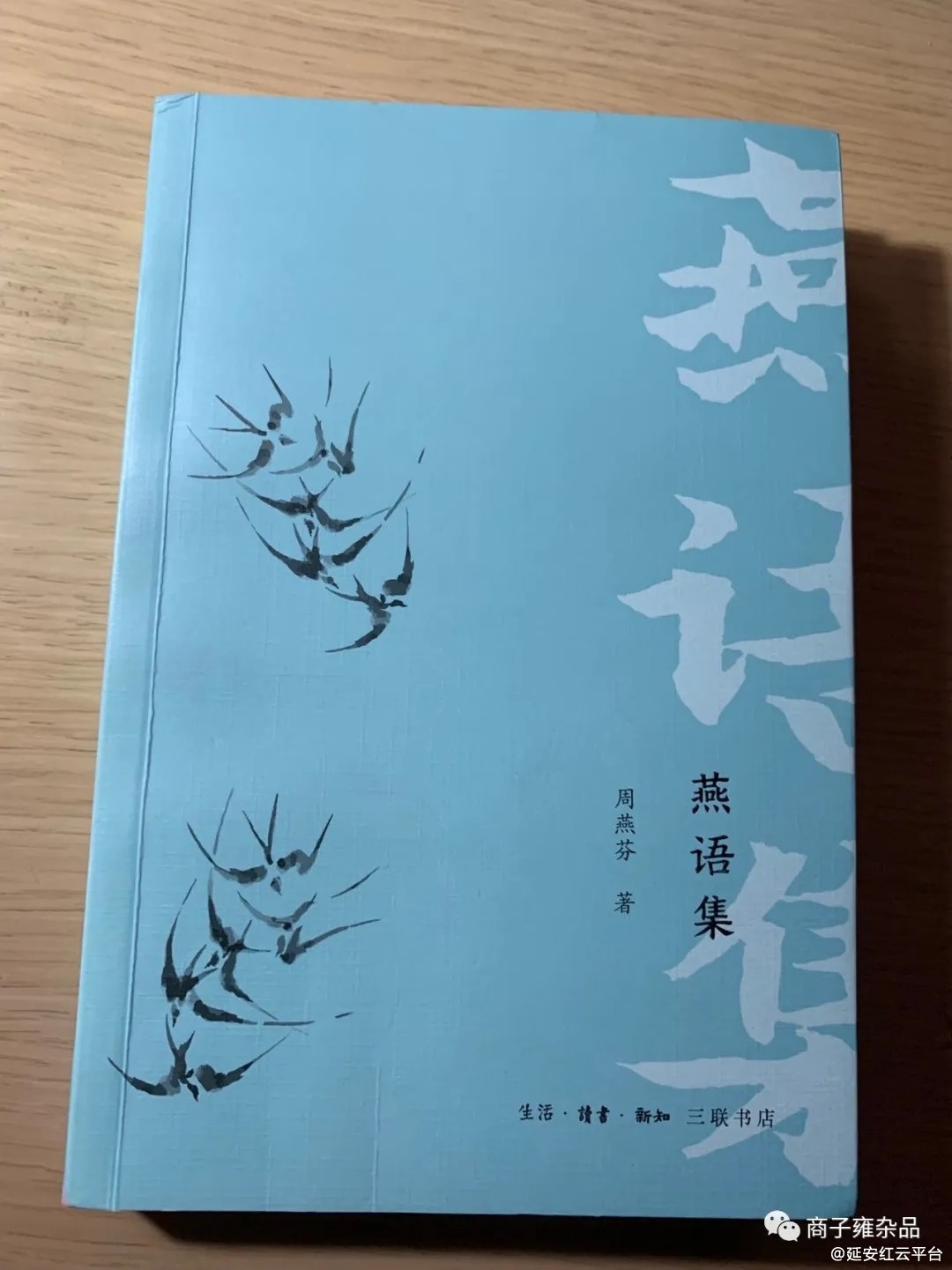

西北大学文学院周燕芬教授馈赠两本著作,当然要立即拜读,并发了一条微信表示感谢:“正在阅读大著,两本书都让人喜欢。谢谢!”周教授回复道:“您辛苦,随便翻翻就好。其中一本书是旧书,写的内容您这一代都亲历过,顺便奉上。”看来,新近出版的散文随笔集《燕语集》,才是燕芬教授最想示人的,但我首先阅读的,却是10年前问世的与胡风有关的旧作《因缘际会》,所获颇丰。

2019年9月前往柠条塔矿业公司讲课,在榆林榆阳机场

周教授在回复中张口便言“您辛苦”,让人倍感温暖。的确,以我这样的耄耋之龄,尽管依旧践行“我读书,我思考,我写作,我快乐”的生活理念,但因读书、思考、写作而快乐的整个过程,已经是非常随意了;认真、而绝非漫不经心地阅读两本共计50多万字的著作,的确有点儿辛苦;至于回复中的“随便翻翻就好”之谓,周教授的意思当然是说“随便翻翻就可以了”,而我,却希望是“随便翻翻就有好文章”——事实也果真如此,《燕语集》的第一篇《我心目中的榆林城》,就反复读了好几遍,并引发出自己对这座陕北名城的诸多记忆。

对长期生活在西安的我、以及我的家人而言,很长时间里,榆林在我们心目中,仅仅是一个地理概念,遥远而又陌生。直到1971年,舍弟商子周背着简单的行囊,和同时从医科大学毕业的夫人(那时他们还没有结婚)一起北上榆林,在靖边县杨桥畔公社卫生院开始他们的悬壶济世生涯时,这个自己从来不曾去过、甚至极少说到和想起来的地方,才成为了我心中挥之不去的一种牵挂。这以后的十好几年里,子周从公社卫生院到县医院、再到地区中心医院(位于绥德县);从医生一步一步成长为科主任、副院长,还养育了两个可爱的女儿——榆林对他有大恩!

承受榆林恩惠的,又岂止子周一人!在那个食物匮乏的岁月,诸如黄米、土豆、羊肉、胡麻油这样一些榆林土特产,虽然只是偶尔出现在身在西安的我们面前,但全家人在形而下和形而上两个层面受到的巨大慰藉,真是很难用文字表述!

就这样,在对榆林牵肠挂肚长达10年之久以后,身为西安一家文学月刊小说编辑的我,承担着去陕北组稿和讲课的任务,第一次踏上了榆林的土地。

已经是40年前的旧事了,当时,很多年来想象中的榆林一旦真的呈现在眼前,让我产生了怎样的感觉、留下了何等的印象,本来早已淡忘,却意外地在历经了40个冬去春来以后,被周燕芬教授的美文唤醒。祖籍米脂,出生在清涧,9岁时随父母迁居榆林,并一直生活到18岁高中毕业,才前往西安继续求学的周教授,是这样描摹自己看在眼里、记在心中的榆林城:“古老城墙环绕中的青砖街道,错落有致的楼台亭阁,以及民居小巷和京式四合院,透出古朴而灵秀的城市韵味。”——古朴而灵秀,榆林给我留下的第一印象,也正是如此啊!不过,以1981年的第一次榆林之行为嚆矢,后来又好几次来到这个小城,榆林的变化可谓日新月异,一次又一次的让人耳目一新;但同时令人扼腕的,是这个城市古朴而灵秀的韵味,却似乎越来越淡了。我承认,随着社会的发展进步,在我们每一次获得新的美好的同时,总会有一些旧的美好不得不离去;但旧有美好离去的速度能不能慢一些、能不能不要消失得一干二净呢?改革开放以后,我先后两次去维也纳、萨尔茨堡,中间相隔20年,让人惊奇的是,20年前和20年后,这两座城市的外在形象,竟然基本没有变化(内涵则不断发展进步)。一代又一代先民含辛茹苦、殚精竭虑给我们留下来一个有个性的城市,不容易,作为后人,别总想着破字当头、大破大立;而如何把那些优秀的文化遗产尽可能完整地保留下来、传承下去,也许才是我们在推动城市发展时首先要考虑的事。具体说到榆林,我太想念过去那种青砖铺就的小街了;今天的榆林人,生产或购买更结实、更漂亮的青砖,来建造步行街和某些背街小巷的路面,怕不是什么太难的事吧!

第一次来榆林,那里的美女,也给人留下了深刻印象。记得刚在军分区招待所安排好住处,一位早就有书信往来的《榆林报》记者便来造访,几句寒暄过后,他建议去歌舞团看演员排练:“我们榆林的女娃娃可漂亮呢!”爱美之心,人皆有之,更何况榆林出美女早已名声在外;只是席不暇暖,即趋色而动,是不是多少有点儿那个?我推辞道:“昨天晚上看了延安歌舞团的演出,你们这儿的排练,就算了吧!”不料这位记者立即回应:“延歌的女演员大都是榆林下去的;不过,最漂亮的女娃娃还是在我们这儿。”读周教授的《我心目中的榆林城》,我发现,对自己城市里的美女充满信心的,绝非只是前面提到的那位记者。周教授写道:“印象中的榆林街头,总是有漂亮风情的年轻女子来往走过。”我在榆林短短几天,感觉亦是如此。不过。漂亮的外形(包括面容和身材)起决定作用的是遗传和基因,而风情,即周教授所褒扬的榆林女子“柔曼如水,钟灵毓秀的气质”,则完全要仰仗自身的养成了。曾经有长达10年的时间,当时还不算太老的我,几乎每年都会给各种选美大赛当评委,在比赛现场发表评委感言时,常常会对台上的佳丽们进言:“漂亮的女人不一定可爱,可爱的女人一定漂亮。”榆林的美女之所以让人悦目赏心,想来也一定是因为遵照着这样的路子内外兼修的结果。

2021年前往红柳林矿业公司采风,在榆林火车站

当年,有这么一句坊间俚语:“穿得阔,走得快,肚子里一满是酸白菜”,对榆林美女进行并无恶意的调侃,令人禁不住莞尔。在物流尚不发达的40年前,酸菜倒的确是榆林人在漫长冬季里的主要副食,但这绝不意味着榆林人的饭食单调而寡味。前面提到,第一次来到榆林,栖身之处是军分区招待所,这是因为早年在一所中学教过的一个学生在军分区工作,招待所归他管辖。适逢一位籍贯佳县的老将军携家人回乡省亲,也在这里下榻,招待所的所长就安排我和他们一起用餐。两大桌,我的位置当然是在北京来的陪同人员和榆林当地的接待人员那一桌,但显然所长并不曾向他们告知我的身份,于是开饭以后,榆林人以为我是北京来的,而北京人又以为我是榆林土著,纷纷敬酒。酒,我只管喝就是,只是对他们敬酒时说的那些客气话,却不好作答。好在很快他们就明白我不过是来自西安的一介文化人,于是酒照样敬,敬酒词却变得非常得体,无须我为难了!

回过头来审视,那几天的一日三餐,实在是家常的可以、简朴的可以,但同时也丰富的可以、适口的可以。过去我吃过的、没吃过的,听说过的、没听说过的陕北美食,满满登登一桌子,让人吃不胜吃,一吃难忘,以至于后来陕北餐饮大举进军西安市场时,我立马成为忠实拥趸。再往后,一家熟识的陕北餐馆请我写一则文字,这当然义不容辞,不过,坐在电脑前,首先在脑海中浮现的,却是几十年前沾那位佳县籍老将军的光,在榆林军分区招待所享受美食的情景,于是欣然敲字——

荞麦园所经营的是荞面和陕北饭食,是一个让客人拿起筷子来就会由衷产生“到家了”这种美好感觉的地方。当然,家常饭是远远算不上人间至味的,但家常饭却肯定是任何一个人一生一世也吃不厌的饭;更何况荞麦园所经营的是那种提升版的家常饭,在平易近人之中透着高贵雅致,让人格外喜爱……

看来,我与陕北美食结缘,是从40年前的第一次榆林之行开始。

榆林!榆林!

作者简介:

商子雍,资深报人、作家、西安市有突出贡献专家。

(编辑 何利军)